임종수 대한결핵협회 남북협력위원회 부위원장

다친 지 이태동안 그녀는 끙끙대며 살아왔다. 병원에 가서 치료 한 번 받아보라는 주변의 권유엔 그저 마음의 위로로만 받아들일 뿐이었다. 호주머니 사정이 병원 행을 가로막았다. 치료도 치료지만 무엇보다 덜커덕 입원이라도 하게 될까 두려웠다. 곧 초등학교 입학할 아들을 돌보는 게 그에겐 더 급선무였다. 아들은 그가 온전히 살아가는 이유였으므로.

1975년생인 마리아는 우리 나이로 올해 마흔이다. 그의 모국은 필리핀이다. 그곳에서의 삶은 다시 되새기기 싫을 만큼 힘들었다. 지독히 가난했다. 게다가 부모마저 병들어 일찍 세상을 등졌다. 어린 그의 바느질로 연명하던, 덩그마니 남겨진 자식들은 뿔뿔이 헤어질 수밖에 없었다. 가난과 팍팍한 삶의 그늘은 그녀 곁을 떠나지 않았다. 도시를 전전하며 소스라쳤던 몸부림도 허사였다. 탈출구가 필요했을 즈음 그에게 기회가 찾아왔다. 삶과 투쟁하느라 마리아는 어느새 스물아홉. 결혼적령기에 접어든 것이다. 그 곳의 조혼풍습을 고려하면 이미 혼기를 놓친 그였다.

이제 열심히 행복하게 살자, 고 다짐하면서 한국의 남편을 따라 멀고 먼 태평양의 물길을 건너왔다. 마리아의 환상은 금방 깨졌다. 남편 역시 지독히 가난했다. 그래도 든든하게 기댈 남편이 있어서 견딜 만할 것이라 자위했다. 결혼 한 달 만에 마리아도 일터로 나섰다. 그의 바람을 신이 들어주셨는지, 결혼 두 달 만에 아이도 생겼다. 마리아는 태어나서 처음으로 기뻤다. 필리핀에 있는 가족을 머릿속에 그리며 이곳에서 좋은 가정을 이루겠다고 다시 마음을 다잡았다. 평화는 오래 가지 않았다. 남편은 그에게 포근한 언덕이 아니었다. 임신 이후 툭 하면 폭력을 휘둘렀다. 한국말이 서툰 그녀는 남편에게 제대로 그 이유 한 번 제대로 따져보지 못했다. 견디기 힘들었다. 그녀는 이혼했다. 석 달 된 뱃속 아이마저 맞을까봐 겁냈단다.

이젠 또다시 그녀는 혼자다. 자신은 물론 태어날 아이의 생계를 위해 일자리가 필요했다. 주변의 도움으로 어렵사리 취업을 했다. 월급 밀리기가 예사였지만 일 할 수 있는 게 기뻤다. 하지만 여자 몸으로 감당하기에 벅찬 일이었다. 2012년 끝내 컨테이너에 짐을 싣다가 허리가 삐끗했다. 한동안 제대로 움직일 수조차 없었다. 이대로 주저앉나 싶었다. 마리아의 어려운 사정을 전해들은 이웃들이 도움의 손길을 내밀었다. 복지관이나 다문화센터 관계자들, 그곳에서 만난 자원봉사자들이 그녀가 한국 땅을 밟고는 가장 고마운 ‘한국 사람들’로 기억된다. 그래서인지 마리아는 ‘한국인’ 남편에 대해서는 일절 함구한다. 어떤 험담조차 하지 않는다. 심지어 ‘끔찍했던’ 남편이 보고 싶다는 말도 살짝 건넨다. 아마 아이의 장래를 걱정한 엄마의 마음에서 우러나왔을 것이다.

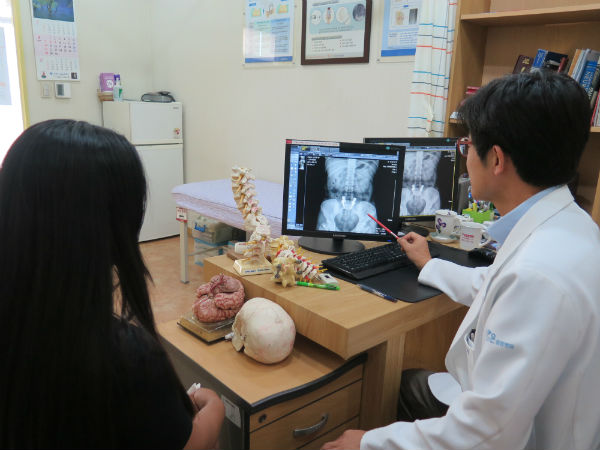

마리아는 우여곡절 끝에 오랫동안 다문화가정 무료 진료를 해오고 있는 그린닥터스의 소개를 받아 올해 4월 우리병원을 찾았다. 그녀의 몸 상태는 너무 아파서 일은커녕 일상사도 힘들 만큼 허리와 오른쪽 다리 통증이 심했다. 수술은 잘 됐다. 보름 정도 입원 치료하고 퇴원했다. 아직도 걸을 때 다리가 아프긴 하지만 일상생활엔 전혀 지장이 없다.

며칠 전 외래 진료 차 우리병원을 찾은 마리아는 쑥스러워하면서 주치의에게 편지 한통을 내밀었다. 여전히 한국말이 서툰 그녀는 모국어인 타갈로그어로 자기 맘을 전했다. 고마움이 절절이 묻어 있었다. 편지 곳곳에서 그녀는 “그린닥터스와 의사, 간호사들이 베푼 친절에 정말 감사하다”는 말을 놓치지 않았다. 그동안, 누구에게도 쉬이 털어놓지 못했던 그의 속내도 숨기지는 않았다. 아이가 학교에서 무척 외로워한다, 이곳엔 아무도 없다면서 필리핀 이모에게 가자고 조를 땐 가슴이 먹먹해진다. 곧 비행기 표 살 돈을 마련해서 같이 가자고 아이를 달랠 뿐이라는 마리아. 마리아의 편지는 주치의에게 보낸 게 아니라, “다민족화해가지만 여전히 인종차별이 존재하는(유엔 인종차별 특별보고관 주장)” 대한민국 사회에 전하는 메시지를 담고 있었던 건 아닐까.