부산 온종합병원 임종수 행정원장 칼럼

새벽종

차량 소음에 잠을 깼다. 새벽 4시 반. 아직 세상은 잠들어 있었다. 더위를 식히려고 열어둔 거실 창으로 넘어온 소음은 청소차 소리였다. 굳이 두 눈으로 확인하지 않고도 차량에 장착된 기기작동 소리만으로도 청소차임을 직감했다.

나를 깨운 청소차가 일을 마치고 떠나자마자, 새소리가 시끄럽게 그 뒤를 이었다. 리듬과 음정이 제각각인 소리들이 뒤섞였다. 설사 같은 리듬, 같은 음색이라고 하더라도 내 귓속으로 파고든 메시지들은 저마다 달리 들렸다. 배고픔에 징징대는 아기 새소리, 칭얼대는 아기를 달래려는 어미 새, 게으른 하품을 하며 기지개켜는 덩치 큰 새, 남들보다 앞발 앞서 낚아챈 사냥감으로 배를 채운 녀석의 포만감의 트림 같은 소리도 섞여 있었다.

갖은 상념에 빠진 나를 진짜 깨운 건 스마트폰 알람소리. 진짜 새벽종소리다. ‘새벽종이 울렸네 / 새아침이 밝았네 / …’ 유년의 새벽, 시골 마을회관에서 켜놓은 방송을 통해 집집마다 마루기둥에 부착된 스피커로 ‘새벽종’이 울렸다. 근면-자조-협동으로 정신무장한 새마을 농부들은 부리나케 잠자리를 털고나와 새마을 가꾸기에 나섰다. 하루 일과는 그렇게 시작됐다. 새벽 스피커 노래처럼 ‘서로서로 도와서 땀 흘려서 일하고 소득증대 힘써서 부자마을 만들었던’ 거다.

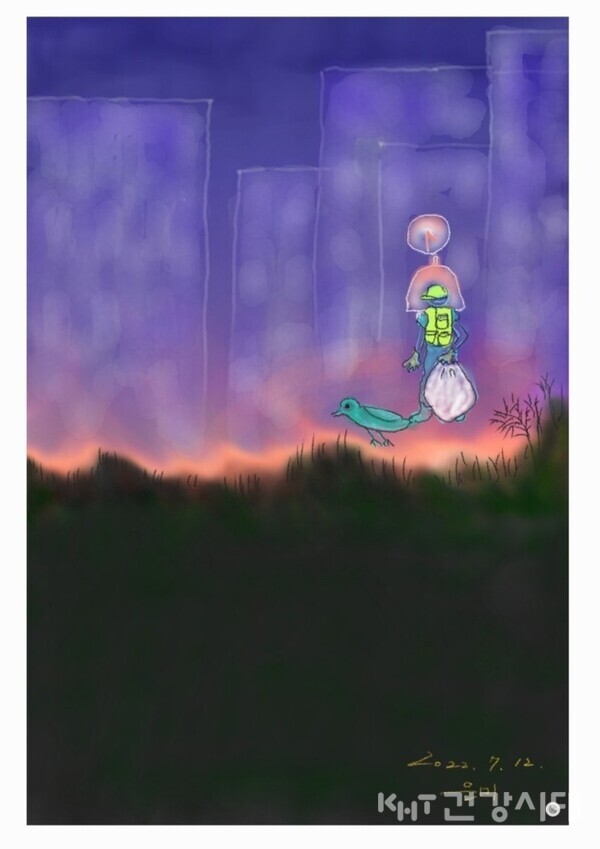

그 시절 농촌의 새벽종은 스피커로 전해진 새마을 노래였고, 도시에서는 골목을 누비던 두부장수의 종소리였다. 잊혀선 안 되는 그리운 소리지만, 우리는 어느새 까맣게 잊고 살아가고 있다. 새벽을 깨웠던, ‘새벽의 사람들’ 덕분에 나는 스마트폰의 알람에 기대면서 우아하게 아침을 맞이하고 있는 거다. 새벽의 사람들이 그립고, 고맙다.