부산 온종합병원 임종수 행정원장 칼럼

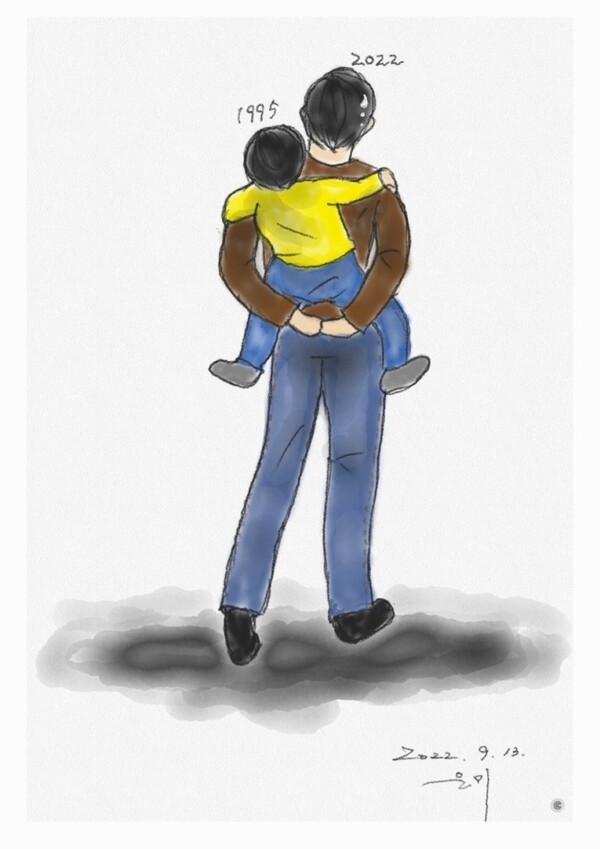

자식의 짐

병원 간호사로 일하는 막내가 요즘 스트레스를 심하게 받고 있다. 사람 목숨을 놓고 1분 1초를 다투는 데서 일해서 그런지, 환자의 상태가 아들의 심리까지 지배하고 있는 모양이다. 추석 연휴동안 응급 콜이 있을 때마다 아이는 전화를 걸어왔다. 치료 후 환자상태가 좋으면 밝은 목소리고, 그렇지 못하면 급 우울해한다. 특히 환자의 상태가 안 좋은 데다 나이까지 제 아비나 어머니와 비슷한 연배라면 더욱 힘들어한다. 아마도 환자와 제 부모를 빙의하는 듯했다.

며칠 전에도 막내가 전화로 제 엄마에게 응급환자 얘기를 꺼내면서 하소연하는 걸 옆에서 들었다. 심근경색 환자인데 상태가 너무 심해서 목숨을 장담할 수 없다고, 환자의 나이가 ‘엄마와 같은 이제 예순’이라고 했다. 아이를 위로해주고 전화를 끊던 아내가 다짐이라도 시키듯 내게 말했다. “우리 둘 다 건강관리에 더 신경 써야겠다. 내 아픈 모습을 보여서 그런지, 애가 환자들이 힘든 상황에 이를 때면 자꾸 우리를 떠올리는 모양이다. 건강해서 애들에게 짐이 돼서는 안 되겠다!”

어머니도 살아생전 요양병원에서 입버릇처럼 말씀하시곤 했다. 제발 니들에게 짐이 돼서는 안 되는데…. 그럴 때마다 나는 어머니를 위로하기는커녕 버럭 소리 지르며 화만 내지 않았던가. 왜 그랬는지 지금도 알 수 없지만, 그때는 엄마의 그 말씀을 몹시 듣기 싫었다. ‘니들에게 짐’이라는. 부모의 입에서 나온 그 말이 마치 ‘너는 불효자식이다!’로 들렸으니까. 아내의 얘기가 그동안 내 귀에 딱지처럼 들러 붙어버린 어머니의 말을 새삼 일깨웠다. 나도 이제 자식들에게 짐이 되는 나이에 이른 모양이다.