부산 온종합병원 임종수 행정원장 칼럼

소외된 추석

추석 사흘 전 차례준비를 의논하려 고향의 형에게 전화를 걸었다가 뜻밖의 대답을 들었다. “추석에 내려오지 마. 차례준비는 다 해놨어!” 지금 기억이 잘나지 않지만 태풍 힌남노 피해상황을 묻는 등 몇 마디 더 건네고는 끊었다. 의례적인 말이거나, 현실적인 내 사정을 배려했겠거니(사실 내가 운전면허가 없어 늘 아내의 차에 동승하는 처지를 형이 감안했을지도 모르겠지만.) 하고 받아넘기고는, 추석 하루 전 다시 귀성길 얘기를 꺼냈더니 형은 여전히 같은 말을 되풀이했다. 고향에 내려오지 말라고. 형의 말은 단호했고, 내가 더 이상 말을 잇지 못하게 했다. 부모님 안 계신 고향집은 그냥 형의 집일뿐이었다.

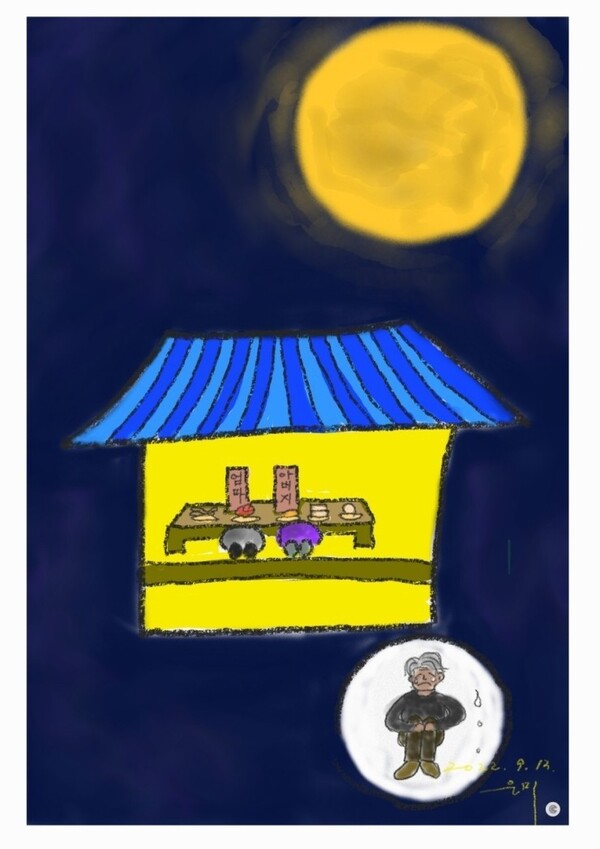

추석날 아침 여덟시 즈음 형이 가족 단톡방에 추석 상차림 사진 3장과 함께 짧은 메시지를 올렸다. ‘마음으로 추모해, 지금 제사 지내!’ 늘 봐오던 상차림이었고, 푸짐하게 차려졌다. 아파트 거실을 서성거리던 나는 엉거주춤한 자세로 사진 속에서 어머니와 아버지를 찾으려 애썼다. 6개월 전에 돌아가신 어머니께 드리는 첫 상차림인데…. 갑자기 마음이 무거웠고, 이내 무게감에 짓눌려 울컥해졌다. 사진 너머 아버지가 혀를 끌끌 차면서 불효막심한 나를 꾸짖는 듯했다. 그 곁에 나란히 위패로 모셔진 김해 허씨께서 그런 아버지에게 눈을 흘기면서 내 편이 돼준다. “바뿐 작은 아한테 와 그래쌌소. 차도 억수로 밀리고. 또 왔다가 금방 일어서야 할낀데 뭐 할라꼬 오라카요. 아 마음 무겁게 괜히 뭐라 하지 마소. 작은 아야, 니 식구들 잘 챙기고 니도 잘 지내라. 우리는 괜찮다!”

올해 추석은 더욱 외롭다. 그간 고향을 찾지 않은 적이 한두 번 아니었지만, 유독 올해 한가위엔 그리움 못지않게 외로움이 크다. 나도 어느새 그리움의 주체가 아닌, 객체가 돼가고 있어서일까. 예순넷 초로는 외롭고 쓸쓸하다. 누군가로부터의 그리움을 학수고대하면서.