부산 온종합병원 임종수 행정원장 칼럼

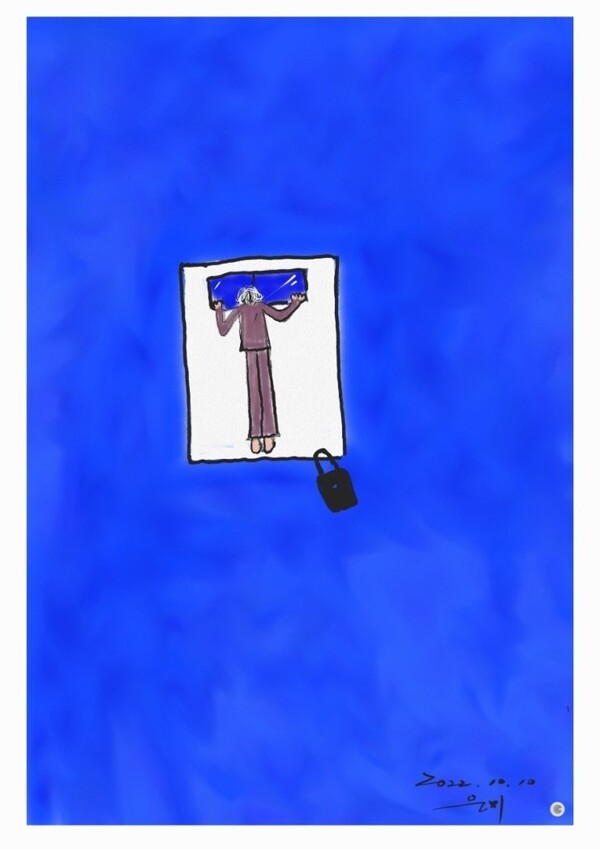

고독의 시간

세상이 공허하기만 하다. 일평생 동행하는 의, 식, 주마저도 귀찮고 짜증스러울 뿐이다. 오랜 동행친구 중에서도 ‘식(食)’에 대한 무덤덤함이 무엇보다 힘들다. 가뜩이나 갇힌 삶이어서 우울감이 더해지는데, 먹는 것조차 심드렁해지고 아예 음식냄새조차 싫어진다. 아까 누군가가 주고간 달콤한 빵 조각이라도 싸해진 입맛 앞에서 격한 시위라도 펼쳐보이고 싶다만 굳이 그럴 마음까지 들지 않는다. 매일 아침 먹는 사과 한 조각도, 거실 티비 앞에서 드라마에 빠져 오도독 씹던 아몬드도 자꾸 목에 걸린다.

만사에 의욕이 내 몸속을 빠져나가 버린 듯하다. 텔레비전 뉴스에 눈길을 줘도 금방이라도 전쟁이 날 것 같기도, 또 어느 나라의 전직 경관은 마약에 취해 잠든 아이 수십 명을 무참하게 희생시켰단다, 채널을 이리저리 돌리다가 보니 프로야구가 잡혔다. ‘조선의 4번 타자’가 은퇴한다고 울며불며 난리다. 킬킬대는 연예 프로그램들도 내 시선을 오래 붙들지 못한다. 시선은 자꾸 창 너머로 뛰어넘으려는데 규정상 그럴수 없는 일. 궁리 끝에 따스한 가을햇살 쏟아지는 병실 창가에 의자를 갖다놓고 책을 펼친다.

책장을 넘기면서 니글거리던 속이 밀가루반죽이 버무려지고, 솥에서 삶기는 고명의 향기가 코끝을 찌르고, 공허하기만 하던 내 양볼 주머니 속에 짭짤한 국수 양념이 채워지기 시작했다, ‘당신의 얼굴을 꼭 닮은 밀가루 반죽 형상에 손가락으로 구멍을 내고― 숨을 불어넣는 상상을 해봅니다. 훅― 이 반죽 덩어리로 몇 가락의 국숫발을 뽑을 수 있을까요. 당신이 뽑아내는 국숫발은 아주 굵지도, 그렇다고 아주 가늘지도 않았지요.’ 병실 창가에서 잠시 김숨 작가의 소설집 ‘국수’에 빠졌다가 이즈음 시골 집 대청마루에 앉아 홍두깨로 칼국수 반죽을 밀고 있는 어머니를 만났다. “입맛 없쟈? 국수라도 끓여주랴?”

고독과 허무의 시간이 어머니의 손맛으로 채울 수 있었다. 내면의 의식을 끓어 올려 어머니가 모처럼 내민 국수 맛을 놓칠 수는 없는 일 아닌가. 짭조름하니 살 맛 난다. 역시 고독의 호적메이트는 추억의 허기?